Introduction :

De tous les phénomènes, celui du trou noir est sans aucun doute le plus mystérieux. C’est sans doute pour cela qu’il connaît un si grand engouement autant dans le domaine scientifique que public.

Le but de ce travail est de déterminer les moyens de détection de ces "aspirateurs célestes". Nous allons au préalable définir ce qu’est un trou noir, comment il se forme et les principales théories qui ont permis de les comprendre pour mieux les repérer.

La première partie de notre exposé regroupera les bases indispensables à la compréhension de la physique des trous noirs. La deuxième traitera des diverses manières de détecter les différents types de trous noirs.

I- Histoire et propriétés des trous noirs :

Afin d’aborder le problème de la détection des trous noirs, il est indispensable d’expliquer quelques notions sur la création et la physique des trous noirs. Nous allons ainsi voir comment le phénomène du trou noir a été compris par l’homme.

1) Historique des trous noirs :

La notion de trou noir a pour la première fois été évoquée en 1795 par le physicien Pierre Simon Laplace.

Se basant sur l’idée d’une vitesse finie de la lumière et du concept selon lequel il faudrait une vitesse minimale pour arracher une particule à l’attraction d’un champ gravitationnel, il émit l’hypothèse suivante :

"Il existe donc dans les espaces célestes, des corps obscurs aussi considérables, et peut-être en aussi grand nombre, que les étoiles. Un astre lumineux de même densité que la terre, dont le diamètre serait deux cent cinquante fois plus grand que celui du soleil, ne laisserait en vertu de son attraction, parvenir aucun de ses rayons jusqu’à nous ; il est donc possible que les plus grands corps lumineux de l’univers soient par cela même invisibles".

En gardant une masse fixe et en diminuant fortement le volume d’un corps, on augmente considérablement le champ gravitationnel qu’il crée. Ainsi même la lumière ne pourrait s’en extraire.

Plus le champ gravitationnel est important, plus un corps a besoin de vitesse pour se dégager de cette attraction. Un corps assez massif pour empêcher les rayons lumineux de s’échapper serait alors un trou noir.

Or à l’époque la lumière était considérée comme une onde ne possédant pas de masse. Elle n’aurait donc pas pu subir d’attraction gravitationnelle : l’idée de trou noir fut abandonnée.

En 1905, Einstein définit la lumière comme des particules ayant une masse. Ainsi on put reconsidérer l’hypothèse de Pierre Simon Laplace. La lumière serait donc composée de particules, les photons, ayant les propriétés des ondes : c’est la dualité onde corpuscule de la lumière.

L’idée de trou noir fut donc réintroduite dans le domaine scientifique grâce à Einstein et sa théorie de la relativité, publiée en 1915. La théorie précédente de Newton décrivait le poids comme une force dirigée vers l’origine du champ de gravitation.

Avec Einstein, le poids d’un objet est une distorsion de l’espace-temps autour de cet objet.

C’est pour cela que nous allons représenter l’espace temps comme un plan en 2 dimensions qui se déforme en fonction du poids

Cela nous donne un repère en 3 dimensions avec :

- une coordonnée regroupant les trois coordonnées de l’espace.

- une coordonnée représentant le temps.

- une coordonnée représentant le poids

Ainsi on peut comprendre la définition d’Einstein : en effet les coordonnées d’espace et de temps de notre plan chutent dans la déformation du repère créée par le poids : c’est ce que l’on appelle la gravitation. La proximité d’un corps massif dévie donc la trajectoire d’un rayon lumineux.

Afin de visualiser ce phénomène nous avons réalisé une expérience consistant à placer sur une pâte tendue, représentant le plan défini précédemment, divers objets de masse différente :

On peut voir sur cette photo que le poids de la balle, représentant un corps céleste, entraîne une déformation du plan. Cette déformation correspond à un champ gravitationnel qui va attirer vers sa source, ici la balle, les corps à proximité dont la vitesse n’est pas assez grande pour s’arracher aux forces mises en jeu.

2) Formation des trous noirs :

L’ensemble d’une étoile subit les effets de sa propre gravitation. Afin de se maintenir à sa taille, elle consomme sa propre matière pour créer l’énergie nécessaire à sa stabilité.

Quand elle n’a plus suffisamment de carburant, l’étoile va, suivant sa masse, devenir :

- une naine blanche pour les plus petites comme notre soleil (jusqu’à 1,4 M¤(masse solaire)).

- une étoile à neutrons pour celles de taille moyenne (entre 1,4 et 3,2M¤).

- un trou noir pour les plus grosses (plus de 3,2M¤).

ATTENTION ! UNE ERREUR C'EST GLISSÉE ICI !

Merci !> Juste une petite erreur sur la première page : les masses limites que vous

> indiquez pour les différents types de résidus stellaires ne sont pas les

> masses des étoiles initiales, mais du coeur restant après l'éjection des

> couches périphériques. Donc pour obtenir un TN, il faut une étoile d'environ

> 10 masses solaires au départ.

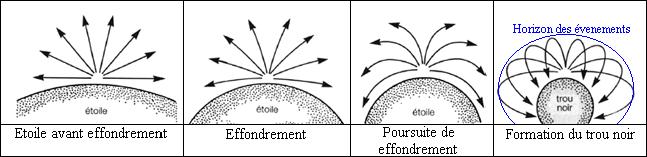

A ce moment là, les forces de gravitation supplantent celles qui permettaient à l’étoile de rester stable et l’étoile s’effondre sur elle-même. Dans le cas du trou noir, l’effondrement est sans limites. Le volume de l’étoile ne cesse alors de diminuer, tendant vers zéro. Durant cette phase, l’étoile ne perd pas de matière. La masse de l’étoile reste donc constante. Ce point de volume nul et donc de densité infinie, vers lequel tend le corps ainsi formé est appelé singularité.

Si on se replace dans notre repère défini précédemment, voilà ce que l’on observe :

On voit bien que la pente est plus forte que précédemment. Cela correspond à une plus grande gravité. Ainsi, au fur et à mesure que l’étoile s’effondre, la gravité va crescendo.

Les rayons lumineux émanant du futur trou noir sont attirés vers ce dernier pendant qu’il s’effondre. Le point où les rayons ne peuvent plus s’échapper est appelé horizon des événements ou rayon de Schwarzchild. Passé ce point, on ne peut voir l’étoile étant donné que les rayons ne s’échappent pas de leur source d’émanation. Elle nous est donc invisible, c’est un trou noir.

Plusieurs théories sur les trous noirs furent abordées par différents scientifiques. Schwarzchild fut un des premiers à s’intéresser à la physique des trous noirs.

3) les différents types de trous noirs :

a) Le trou noir de Schwarzchild :

L’hypothèse du physicien, énoncée en 1916, est basée sur un raisonnement simple car il néglige que l’étoile a une vitesse de rotation. Il est donc très peu probable qu’il existe un tel trou noir dans la réalité. Néanmoins, il est intéressant de l’étudier puisque Schwarzchild a posé les bases qui serviront à bien d’autres chercheurs en présentant sa théorie. De plus, sa conception du trou noir est très intéressante pour aborder des notions difficiles grâce à sa relative simplicité.

Schwarzchild fut le premier à avoir appliqué les équations de relativité générale au voisinage d’un trou noir. Il a défini que plus on s’approchait d’un trou noir, plus l’attraction gravitationnelle était importante.

Le trou noir de Schwarzchild est un cas particulier : il n’est pas en rotation. C’est pour cela que le mathématicien Roy Kerr développa une autre théorie de trou noir.

b) Le trou noir de Kerr :

Le trou noir de Kerr est en rotation. Cela induit obligatoirement un aplatissement des pôles. En effet, on sait que les corps en rotation sont ovoïdes et non pas sphériques. Ainsi même la Terre est aplatie sur ses pôles. Le trou noir de Kerr n’est donc pas sphérique : c’est un ellipsoïde, c’est à dire aplati aux "pôles" et étiré à "l’équateur". Dans ce trou noir, l’horizon des événements est scindé en deux : l’horizon interne et l’horizon externe. L’horizon interne est la limite qu’atteignent les rayons issus de l’étoile. L’horizon externe est le point de "non-retour" pour un corps s’approchant d’un trou noir : il ne peut plus s’arracher à l’attraction de ce dernier. De plus, la singularité n’est pas un point mais un anneau : à cause de la vitesse de rotation, elle est répartie sur une orbite, le rayon de cette dernière diminuant sans cesse.

Deux représentations du trou noir de Kerr

Dans ce cas, l'espace-temps est non seulement déformé en "entonnoir" , pareil au trou noir de Schwarzchild, mais en plus, il s'enroule pour suivre la rotation du trou noir.

Un rayon lumineux qui irait droit vers le trou noir suivrait en fait la ligne d'espace-temps dessinée ici en rouge. C’est une géodésique, c’est-à-dire le plus court chemin, dans l’espace-temps pour atteindre le point voulu.

Le modèle de Kerr est la représentation la plus probable d’un trou noir car les étoiles géantes sont en rotation et les trous noirs qu’elles formeraient seraient ainsi également en rotation.

c) Approfondissement de l’hypothèse de Kerr :

Il existe des hypothèses intermédiaires entre la théorie de Schwarzchild et celle de Kerr. Nous avons ici expliqué les deux principaux modèles.

La théorie de Kerr a également été généralisée afin d’intégrer l’hypothèse d’un champ électromagnétique. En effet la plupart des astres qui créent les trous noirs possèdent un champ magnétique et peuvent également attirer des particules chargées. Ce trou noir est appelé : "trou noir de Kerr-Newman".

Celui-ci est électriquement chargé. Comme son champ électrique est 1036 fois supérieur au champ gravitationnel, ce trou noir captera en premier lieu des protons s’il est chargé négativement ou des électrons s’il est chargé positivement.

Ainsi il acquiert la neutralité électrique et ses particularités redeviennent celles du trou noir de Kerr. Ces types de trou noirs sont donc très peu répandus car leur état est momentané.