Retour au début de la partie 2 : détection d'un trou noir dans un système binaire

2) Trou noir célibataire :

Un trou noir est très difficile à détecter s’il est seul. En effet, sans compagnon à observer, il faut utiliser d’autres moyens : Le meilleur moyen pour le détecter est d’utiliser l’effet de lentille gravitationnelle : un corps massif va créer un champ de gravitation assez intense pour attirer la lumière. Plus le corps est massif, plus la lumière sera déviée. Le trou noir étant extrêmement massif, l’effet de lentille gravitationnelle sera très élevé. Des rayons lumineux qui ne nous seraient pas parvenus sans le trou noir vont nous parvenir, notre perception de l’univers va donc se modifier. Pour illustrer cet exposé, nous imaginerons trois étoiles : une rouge ![]() , une jaune

, une jaune ![]() et une bleue

et une bleue ![]() qui sont situées derrière un trou noir. Tout au long de cette partie, nous allons les représenter ainsi.

qui sont situées derrière un trou noir. Tout au long de cette partie, nous allons les représenter ainsi.

Voici les trajets des rayons lumineux s’il n’y avait pas de trou noir :

Dans le ciel, nous observerions ceci :

![]()

Maintenant, regardons ce qui se passe avec un trou noir entre les étoiles et la Terre : les rayons lumineux suivraient ce chemin à cause de l’immense champ gravitationnel généré par le trou noir.

Les rayons les plus clairs sont les rayons qui arrivaient précédemment, les rayons foncés sont ceux qui arrivent maintenant.

Nous percevons la position des étoiles dans l’espace grâce à la direction qu’ont les rayons lumineux lorsqu’ils rencontrent notre œil. Les rayons lumineux étant déviés par le trou noir, ils nous semblent venir d’une source différente. L’effet de lentille gravitationnelle déviant les rayons lumineux sur une distance relativement courte (nos schémas sont volontairement exagérés pour une meilleure compréhension), on peut faire l’analogie avec le phénomène de réfraction d’un rayon lumineux lors d’un changement de milieu. Nous avons ainsi effectué l’expérience suivante : un rayon lumineux issu d’un laser va pénétrer dans un aquarium. Afin de mieux visualiser le rayon, nous avons dispersé de la craie dans l’air et avons opacifié l’eau. Voici une image issue de cette expérience :

Ici, on peut imaginer que l’observateur est sur la Terre. Sa vision lui montrera la source du rayon en A. En réalité, on voit bien que la source du rayon est en B. Ainsi, notre vision de la voûte céleste n’est qu’une longue série de déviations de rayons lumineux avant leur destination finale, à savoir la Terre.

Voici maintenant ce que l’on peut observer depuis la Terre dans deux cas :

- L’arc d’Einstein :

- Le mirage gravitationnel :

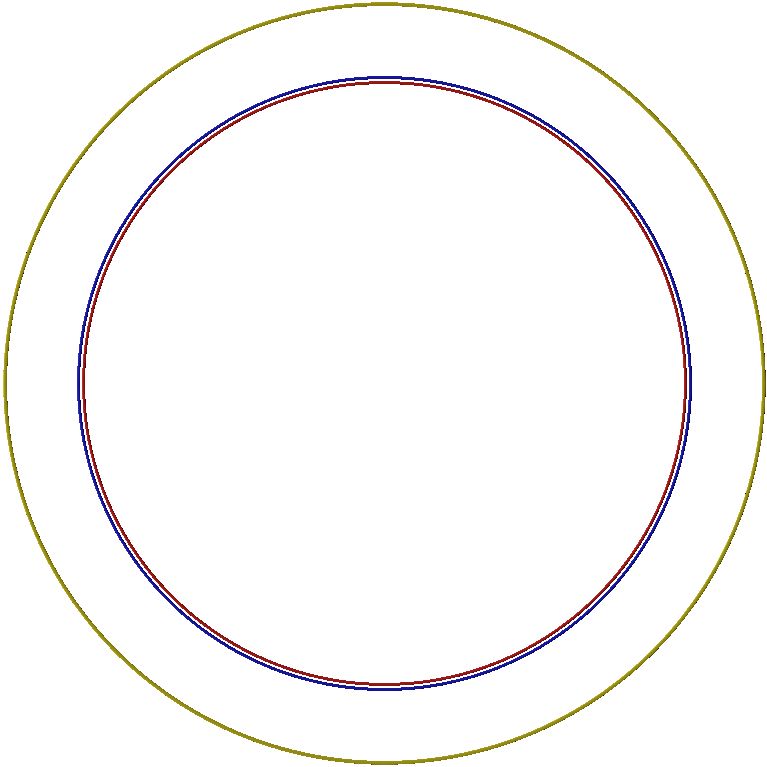

Si le trou noir est sphérique, comme le trou noir de Schwarzchild, la lumière des étoiles va nous parvenir sous la forme de cercles parfaits, les arcs d’Einstein dont le centre est le trou noir : ce dernier va dévier tous les rayons lumineux qui passent à sa portée, mais toujours avec le même angle.

Si on arrive à trouver de tels arcs, on sait qu’il y a un astre au centre qui pourrait être un trou noir. Mais il pourrait aussi être une étoile peu lumineuse (ou effondrée) qui aurait une masse importante. Il faut alors calculer la masse de cet astre (avec le spectre de l’étoile). Si la masse est supérieure à 3,2M¤, on peut être sûr d’avoir trouvé un trou noir.

Malheureusement, aucun trou noir n’est parfaitement sphérique. De plus, ces arcs sont peu lumineux et la poussière de l’espace va nous empêcher de les détecter.

![]()

En présence du trou noir, deux images de chaque étoile se sont formées. Ces deux images n’ont pas la même luminosité (sauf dans le cas de l’étoile jaune qui est exactement alignée avec le trou noir et la Terre), mais si on fait la somme de la lumière reçue, on obtient plus de lumière que s’il n’y avait pas de trou noir. Sur le schéma, les deux images sont très éloignées pour simplifier, mais dans la réalité, très souvent, ces deux images nous apparaissent très proches, voire même confondues. Le résultat est une étoile très lumineuse qui, si elle est détectée, nous informera sur la présence d’un corps céleste qui, après calcul de sa masse, peut se révéler être un trou noir. La N.A.S.A. a ainsi pu observer ce phénomène :

Sur la partie de gauche de cette image, on distingue une différence de luminosité d’une étoile. Cela est dû à son passage derrière un trou noir. Après le calcul de la masse, on s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un trou noir. A droite, on voit bien qu’une étoile s’est "dédoublée" comme décrit précédemment.

Malheureusement, ce cas est le seul à avoir pu être observé. Il est très difficile d’utiliser cette méthode car une étoile peut être très lumineuse pour d’autres raisons. Cet effet n’est réellement observable que si, au lieu d’une étoile, on observe une galaxie entière, c’est à dire des centaines de milliers d’étoiles.

Il existe néanmoins une méthode plus pratique : l’analyse du rayonnement X. En effet, le trou noir célibataire possède lui aussi un disque d’accrétion : la méthode utilisée pour la détection d’un trou noir en système binaire peut être appliquée.

Malheureusement ici aussi, le disque d’accrétion est très faible car il y a peu de choses à aspirer dans l’environnement immédiat du trou noir : il n’y a pas d’étoile proche comme dans le système binaire et l’espace est rempli… de vide. Ce disque d’accrétion est indétectable pour nos instruments de mesure à partir de distances de l’ordre de la dizaine d’années-lumière, donc la plupart du temps pour nous.

Le trou noir célibataire est donc détectable en théorie mais en pratique, il est très rare d’arriver à en détecter un car il ne nous laisse que très peu d’indices.

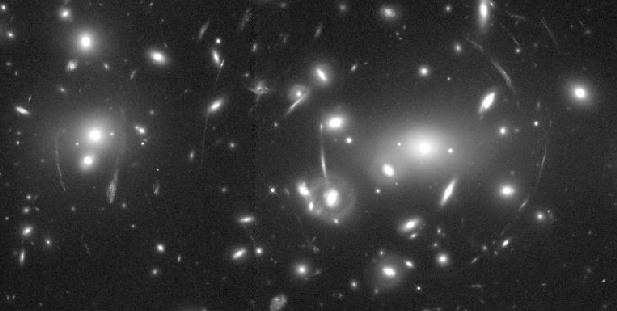

Malgré tout, des exemples flagrants de lentille gravitationnelle ont été détectés. En effet, sur cette photo, un amoncellement compact de galaxies crée un champ de gravitation si intense que les rayons lumineux de la galaxie située "derrière" lui sont courbés. Par conséquent, de multiples images de cette galaxie cachée sont étirées sous forme d'arcs tout autour de l'amoncellement : c'est un simple effet de lentille.

Les objets les plus lumineux sont donc des amoncellements ultra compacts dont la gravité est si forte que l’image de la galaxie située derrière est répartie autour d’eux.

Image provenant du télescope spatial Hubble.

Ainsi, même si cette méthode est très difficile à utiliser, on a quand même réussi à observer ce que l’on pense être un trou noir. Mais ce cas est très rare et litigieux. En effet, la marge d’erreur due aux approximations dans le calcul de la masse de ce corps rend possible l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’une étoile peu lumineuse.